離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

.jpg)

こんにちは、まいみらいです。

夫婦関係がギクシャクしているので、お互いを見つめ直す為、夫婦が別居している。

または、もやは夫婦関係が破綻している為、別居の状態で離婚協議中である。

この場合、相手から別居の生活費をもらっていなければ、請求をすることが出来ます。

この生活費の請求のことを、法律用語で「婚姻費用分担請求」といいます。

今回は、その婚姻費用の分担請求について、詳しく取り上げていきます。

別居などで生活費を受け取れていない方は、是非参考にして頂き、相手に婚姻費用を請求し、生活費を確保して下さいね。

なお別居に関しては「離婚を視野に別居を考えている方が失敗しない為に知っておくべきこと」の記事も一緒にご確認下さい。

「婚姻費用」とは、婚姻から離婚までの間、夫婦が生活していくのに必要なお金のことです。

具体例は次の通りです。

法律には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。(民法670条)

これを婚姻費用(生活費)分担の義務といいます。

そして婚姻費用分担義務は「生活保持義務」とされます。

「生活保持義務」とは、夫婦や子供がお互いに同程度の生活レベルを確保する扶養義務です。

この義務はよく「一つのパンでも分かち合う義務である」と例えられます。

このような分担義務がある為、夫婦の一方が無収入や低収入の時は、同居、別居に関係なく、お互いが同等の生活ができるように費用を分担する義務があるのです。

婚姻費用分担義務は、基本的に離婚が正式に成立するまで続きます。

ですので、離婚前に妻が子供を連れて出て行った場合、夫は妻や子供の生活費を渡さなければなりません。

たとえ、離婚裁判中でお互いが争っていても、婚姻関係は続いていますので、この義務は続きます。

別居理由によっては、婚姻費用の分担義務が減免されます。

具体的は次のようなケースとなります。

権利者が特に正当な理由もなく別居を始めた場合は「夫婦の同居義務」(民法752条)に反しています。

ですので、義務者の分担義務は減免される要因になります。

また「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)にあてはまるので、この点にも注意が必要となります

権利者が不倫相手と一緒に暮らし始めた場合は、別居に至った原因が権利者自らの責任です。

義務者の分担義務は当然ながら減免されます。

ただしいずれのケースでも、子供がいる場合には、子供の費用(養育費分)は認められる可能性が高いといえます。

別居時などの、生活費の金額や支払い方法は、通常、夫婦の話合いで決めます。

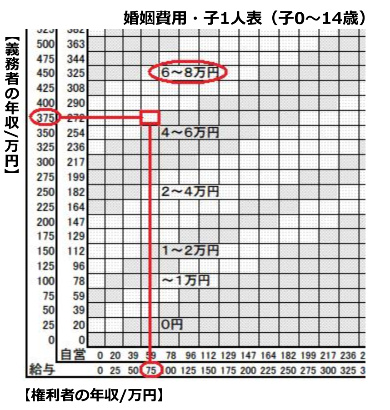

金額を話し合う上で参考になるのが「婚姻費用算定表」です。

婚姻費用算定表とは、東京・大阪の裁判官の共同研究で作成されたものです。

婚姻費用算定表の特徴は、別居中の標準的な生活費が、簡易迅速に算出できるところです。

算出に必要なデータは次の4つだけとなります。

裁判所は婚姻費用額を判断する上で、この表から算出される額を重要視します。

ですので、算定表の額は婚姻費用の相場的な額と考えられます。

婚姻費用算定表の入手方法ですが、一般的な書店で扱っている離婚関連の本には、大方掲載されています。

また、裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。

①算定表は複数あるので「子供の数」「年齢」から該当する表を選びます。

②義務者(婚姻費用を支払う側)の年収に最も近い数字を縦軸から選びます。

③権利者(婚姻費用を受取る側)の年収に最も近い数字を縦軸から選びます。

④それぞれの数字から線を伸ばし、交わった部分が月額の婚姻費用となります。

※義務者と権利者の年収とは、おのおのが給与所得者の場合なら、源泉徴収票の「支払金額」の欄の金額です。

※児童手当は権利者の年収に入れる必要はありません。

それでは実際に、次の様なケースでの婚姻費用を算出してみます。

このケースでは「約70,000円」が婚姻費用となります。

下記の画像の表は改定前の婚姻費算定表なので、結果が少しズレますが票の見方は同じです。

それでは婚姻費用算定表から算出される金額を、いくつかのケースをもとにご紹介していきます。

なお、ここで掲載しているのは、権利者・義務者ともに給与取得者のケースです。

| 義務者年収 | 婚姻費用(月) |

| 300万円 |

約70,000円 |

| 400万円 | 約90,000円 |

| 500万円 | 約110,000円 |

| 600万円 | 約130,000円 |

| 義務者年収 |

婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約53,300円 |

| 400万円 | 約75,000円 |

|

500万円 |

約95,000円 |

| 600万円 | 約115,000円 |

| 義務者年収 | 婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約70,000円 |

| 400万円 | 約93,300円 |

| 500万円 | 約115,000円 |

| 600万円 | 約135,000円 |

| 義務者年収 | 婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約55,000円 |

| 400万円 | 約80,000円 |

| 500万円 | 約100,000円 |

| 600万円 | 約124,000円 |

| 義務者年収 |

婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約75,000円 |

| 400万円 | 約100,000円 |

| 500万円 | 約125,000円 |

| 600万円 | 約145,000円 |

| 義務者年収 | 婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約60,000円 |

| 400万円 | 約86,700円 |

| 500万円 | 約110,000円 |

| 600万円 | 約133,300円 |

| 義務者年収 | 婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約80,000円 |

| 400万円 | 約106,700円 |

| 500万円 | 約130,000円 |

| 600万円 | 約153,300円 |

| 義務者年収 | 婚姻費用(月) |

| 300万円 | 約70,000円 |

|

400万円 |

約93,300円 |

| 500万円 | 約120,000円 |

| 600万円 | 約145,000円 |

婚姻費算定表から算出する際に必要なデータは、先ほどお伝えした通り、僅か4つの項目だけです。

ですので、各家庭の細かな事情までは考慮されていません。

例えば、病気で働けない、子供が私立の学校に通わせている、などの事情は一切含まれていません。

そのような事情により、婚姻費用の妥当な金額は変わってきます。

ですので、夫婦の話し合いの段階では、あくまで判断材料のひとつとして参考にしましょう。

別居中の婚姻費用(生活費)について合意出来ても、実際に支払ってもらわないと意味がありませんよね。

別居開始から間もない内は、合意通りに支払われる生活費ですが、別居期間が段々と長くなると、不払いまたは支払額が少なくなるケースが多いです。

その際は相手側からは、次の様なこと等を主張してくる予想があります。

「この先ずっと別居の生活費を払うなんて言っていない」

「金額については、こちらが出せる範囲で構わないという約束だろ」

この様な事態になるのは、婚姻費用の取り決めを口約束で済ましている事が大きな原因です。

そこで、支払いをより確かなものにする為、婚姻費用の取決め内容を「合意書」として書面に残し、証拠を残しましょう。

婚姻費用の継続的な支払いに不安がある相手なら、合意書を「公正証書」にすることをお勧めします。

公正証書の最大の特徴は「強制執行」が可能になるところです。

強制執行とは、婚姻費用の不払いがあった時、裁判所が相手の財産を強制的に差し押さえ、そこから不払い分を回収できる力です。

公正証書化にしていない合意書だと、その合意書を元に訴訟を起こし、勝訴判決を得てからでないと、強制執行は出来ません。

公正証書化にすることで、その多くの手間や費用、時間を省略できます。

※公正証書については「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」の記事で詳しく取り上げています。

別居時などの生活費について、相手と話し合いをしたが、婚姻費用の支払い自体を拒否している。

または少額しか払わない場合、別居している側の収入がゼロの状態だと、預貯金が少ない場合すぐに生活費に困窮してしまいます。

このような場合は、まずは「内容証明」により婚姻費用を相手に請求します。

内容証明とは、誰が・いつ・どんな内容の郵便を、誰に出したかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。

婚姻費用分担は請求時以降から認められるのが一般的です。

過去の分の婚姻費用は、内容証明などで請求したことの証拠を残していない限り、裁判所は認めない傾向にあります。

ですので、いつ請求したかが重要となるのです。

手紙の文面には「婚姻費用を払わなければ、法的手段をとります」などを入れます。

この様に特殊な郵便物を送ることによって、支払い義務者にプレッシャーを与えることができます。

その結果、相手が婚姻費用の支払いに応じる可能性があります。

内容証明と聞くと、弁護士でないと作成できないと思われるかもしれませんが、一般の方でも作成は可能です。

書店で内容証明の本を購入すれば、婚姻費用請求のひな形が載っている本もあります。

しかし、本に載っているひな形は、本当に簡単な文章ですので、それが請求者の実情に合うかはわかりません。

また内容証明を送り、相手が婚姻費用支払いに応じたとしても「合意書」を作成する必要があります。

合意書についても、離婚関連の本にひな形が載っている場合もある為、自分自身で作成は可能です。

しかし、一般の方が自身の実情に合わせて、ミスなく法的効果があるものを作成できるかは不安が残りますよね。

よって費用はかかりますが、やはり弁護士などの専門家に依頼する方が安心でしょう。

内容証明を送っても相手が生活費の支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」の申し立てを行います。

婚姻費用分担請求調停とは、当事者夫婦と中立的な第三者である調停委員を交え、婚姻費用について話し合いをし、合意を目指す場です。

調停委員とは夫婦の言い分を聞き、その上でアドバイスや解決案を出し、お互いが合意できるように導く役割を担っています。

なお調停と言えば、離婚や別居が前提でないと利用できないと思われがちですが、何もその様な事情は必要ありません。

また渡されている生活費が少ないという理由でも、利用が可能です。

【必要書類】

戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)

夫婦の収入が分かる資料

【費用】

申し立てにかかる費用

収入印紙1,200円

切手代800円程度

【申立先】

相手の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所

内容証明を送らず、最初から婚姻費用の分担請求調停を申し立てることも可能です。

しかし、調停は時間がかかるので、まずは内容証明を送る方がいいでしょう。

もし、それで相手が応じるなら調停を行うことと比べれば、時間はかかりませんし、精神的負担もはるかに軽いです。

婚姻費用の分担請求の調停を申し立てると同時に、離婚調停も申し立てをしたいと思う方もいるでしょう。

その場合は婚姻費用の分担請求の申し立てとは別に、離婚調停の申し立てを行うことで、二つの調停を同時にする事が可能となります。

婚姻費用について合意が出来た場合は「調停調書」が作成されます。

調停調書とは、婚姻費用についての話し合いの結果、合意した内容を記載した書面です。

もし相手が調停で合意した婚姻費用の支払いに応じない場合は、調停調書を用いて、次の様な手段を取ることが出来ます。

これらを簡単に説明すると、履行勧告とは、裁判所が義務者に対して「生活費を払いなさい」と電話や手紙などで勧告してくれます。

ただし、法的な強制力はありません。

履行命令とは、履行勧告より強く支払いを求めるものです。

正当な理由なく裁判所の命令に従わない場合は、10万円以下の過料が科せられます。

強制執行とは、先ほど公正証書でお伝えした通りで、不払いの際は相手の財産を差し押さえ、そこから回収可能となります。

婚姻費用の分担請求調停で、話し合いを重ねても合意に至らず調停不成立になった場合は、自動的に「審判」に移行します。

審判とは、これまでの調停内容を考慮した上で、裁判官自らの判断で審判という形により、婚姻費用について判断を下します。

裁判官が婚姻費用の額を判断するにおいては、先ほどお伝えした婚姻費用算定表での算出額が大いに参考にされます。

婚姻費用の分担請求調停の話し合いで決着がつくまでには、それなりの時間が必要となります。

しかし、早急に生活費を払ってもらわないと暮らしていけない、という方もいるでしょう。

そうした場合に、家庭裁判所に申立書を提出することで、調停委員会が婚姻費用を支払うように「調停前の仮の処分」を命じてくれる場合があります。

正当な理由なく、相手がこの処置を拒む場合は10万円以下の過料が科せられます。

しかし、仮差し押さえなどの執行力はありません。

調停前の仮処分よりも確実な手段は、執行力を持つ「審判前の保全処分」の申し立てを行うことです。

調停や審判の結果が出る前でも、裁判所が保全する緊急性があると認めるならば、相手方に婚姻費用の支払いを命じてもらえます。

そして、この命令には執行力があるので、婚姻費用が確保できる可能性は高いといえます。

離婚を前提に母親が子供を連れて別居している場合、夫が児童手当を渡さないという事態がよくあります。

児童手当は、子供と同居し、生計を一緒にする父または母に支給されます。

かつ、所得が高い側に支給されるので、一般的には父親の口座に入金されることが多いです。

夫婦関係の修復を目的とした別居であれば、夫は児童手当を子供と一緒に住む母親に渡す可能性は高めです。

しかし離婚を前提に別居をしている場合は、夫は児童手当を妻に渡さず着服することが起こります。

この場合、夫婦が別居していて離婚協議中であれば、児童手当の受給者を妻に変更することが可能です。

手続き方法や必要書類については、お住いの役所に問い合わせましょう。

現在、別居中などで生活費を受取れていない方は、経済的にかなり苦しい状況になっている方が多いと思います。

正式に離婚が成立するまで夫婦には扶養義務があります。

今回取り上げたことを参考にして頂き、いち早く生活費を受取れるようにして頂ければと思います。

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)

あなたは弁護士を通して、離婚や財産分与、慰謝料請求を考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?

このような希望を満たしてくれる弁護士等を「無料」で探してもらえる案内所があります。

理想かつ離婚に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンからご覧ください。↓

スポンサーリンク

旦那の浮気を許すことを考え中なら失敗しない為に知っておくべき事

夫の浮気から夫婦再構築させる為に押さえるべき4つのポイント

旦那が嫌いで離婚したい!それを成功させる為の全手順をお教えします

妻からの離婚請求を回避し、夫婦関係を修復させる為の確かな方法

未払い養育費を請求して全額回収!元夫の逃げ得を防ぐ手段を解説

養育費を継続的かつ確実に払わせる方法を徹底解説!

離婚のメリットとデメリットを徹底解説!間違いのない決断を導く

離婚の適切なタイミングをCHECK!【失敗しない為の6つのポイント】

離婚の迷いをスッキリ解決!正しい決断をする為に押さえるべき掟

離婚を後悔しない!その為の適切な手順を詳しくお教えします