離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

こんにちは、まいみらいです。

離婚するにあたり、子供の養育費について協議している。

しかし養育費の額の目安が分からない為、全く話がまとまらない。

このような場合、目安として参考になるのが「養育費算定表」です。

今回はこの「養育費算定表」について取り上げます。

主には養育費算定表の見方、実際に算出される金額の例、算定表を利用するにあたり知っておくべきこと等をお伝えします。

なお養育費の基本事項の詳細については「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。

養育費とは、子供を育てる為に必要な全ての費用のことで、具体的には次のような費用となります。

養育費は子供と一緒に暮らし養育している親が、一緒に暮らしていない方の親に請求します。

養育費の取り決め方に法的な規定はありません。

まずは夫婦の話合いで決めるのが一般的です。

そこで養育費算定表を使わなければならないというルールはなく、話し合いで合意できるならその金額が養育費となります。

とはいえ、やはり目安的なものがないと、なかなか合意に至らないのが現状です。

そこでよく目安として参考にされるのが「養育費算定表」です。

この表から算出される金額、またはそれをベースに話し合い、多少増減した金額で合意するのが一般的といえます。

養育費算定表は、東京・大阪養育費等研究会(家庭裁判所の有志で構成)にて作成されました。

この算定表の一番の特徴は、標準的な養育費を簡易迅速に算出できることです。

算出に必要なデータは次の通りです。

これらの4つのデータだけで、家庭裁判所が基本とする養育費の目安が分かるようになっています。

養育費算定表は、裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。

最高裁司法研修所がこれまで家庭裁判所等で広く活用されてきた養育費算定表の見直しを進めている事が2018年11月に判明しました。

現行の算定表は現在の社会情勢の変化が反映されておらず、低額であると問題視されてきた為です。

今のところ最高裁司法研修所は2019年5月頃を目途として報告書をまとめる予定ですが、詳しいことは決まっていません。

また当該報告書が見直しを具体的に進める内容だとしても、その後に家庭裁判所や日本弁護士連合会による検討等が必要となります。

よって、この記事を書いている2019年5月現在では、いつ新算定表が採用されるのかは全く不明な為、しばらくは現行通りとなる見通しです。

※ 追記:2020年1月現在 養育費算定表が改定されました。

養育費算定表の見方を簡単にお伝えします。

ここでは夫妻ともに「給与所得者」である場合の養育費算定表の具体的な見方をお伝えします。

具体的な手順は次の通りです。

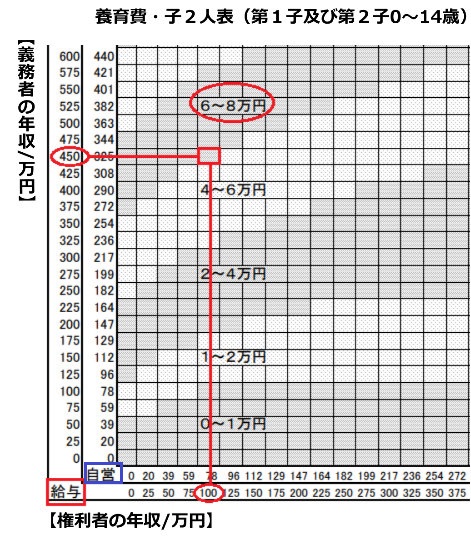

①算定表は複数あるので「子供の数」「年齢」から該当する表を選びます。

②義務者(養育費を支払う側)の年収に最も近い数字を縦軸から選びます。

③権利者(養育費を受取る側)の年収に最も近い数字を縦軸から選びます。

④それぞれの数字から線を伸ばし、交わった部分が月額の養育費となります。

それでは実際に、次の様なケースでの婚姻費用を算出してみます。

このケースでは「約70,000円」が養育費となります。

※画像の表は旧算定表のものになりますので、結果に少しズレがありますが、見方は同じです。

※義務者と権利者の年収とは、源泉徴収票の「支払金額」の欄の金額です。(手取り額ではありません)

※自営業者の場合は同表の「自営」と明記されている軸(青色で括弧しているところ)を基にして、算出します。

お伝えした通り、算定表で養育費を算出する際にはお互いの年収が分かっていなければなりません。

ここでは年収を知る方法をお伝えします。

繰り返しになりますが、相手が給与所得者のみの場合は、源泉徴収票の「支払金額」の欄の額が年収となります。

自営業の場合は、確定申告書B右上の「課税される所得金額」の欄の額が基本となります。

その額に加えて、次の様な実際に支出されていない控除を加算して年収とします。

相手が正確な年収を知られるのを嫌がり、源泉徴収票などを見せないケースがあります。

この場合は現在住んでいる市区町村役場に行って、「課税証明書」を発行してもらうことで、相手の正確な年収が分かります。

課税証明書とは市区町村に納めている住民税を証明するもので、前年の1月から12月までの所得に基づき算出されます。

課税証明書は基本的に本人以外が請求する場合は、委任状が必要です。

しかし自治体によっては同居家族であることが証明できれば、委任状無しでも発行可能です。

相手が働けるのに働かない場合や、離婚直前に仕事を辞めた場合などがあります。

当然ながら相手の収入をゼロとして、養育費を算定するのは納得できないですよね。

この場合、一時的な無職ならば、前年度の年収を参考にすることもありますし、

新しい職場が決まっているなら、そこでの年収を基準にすることもあります。

また「賃金センサス」からの推計額を相手の収入額とする場合もあります。

賃金センサスとは、厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」のことです。

賃金構造基本統計調査は、企業規模別や産業別など細かく分類されています。

なお、賃金構造基本統計調査は厚生労働省のホームページから見ることができます。

ご自身が受け取る、または支払う金額を今すぐに知りたい方もおられるでしょう。

ここでは改訂版の養育費算定表から算出される金額を、いくつかのケースをもとにご紹介していきます。

なお以下に掲載している養育費額は、権利者・義務者ともに給与取得者のケースです。

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約43,300円 |

| 400万円 | 約56,700円 |

| 500万円 | 約68,600円 |

| 600万円 | 約80,000円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約31,400円 |

| 400万円 | 約42,900円 |

| 500万円 | 約54,300円 |

| 600万円 | 約66,700円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約52,000円 |

| 400万円 | 約68,000円 |

| 500万円 | 約83,300円 |

| 600万円 | 約96,700円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約36,700円 |

| 400万円 | 約52,000円 |

| 500万円 | 約66,700円 |

| 600万円 | 約80,000円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約60,000円 |

| 400万円 | 約80,000円 |

| 500万円 | 約100,000円 |

| 600万円 | 約116,000円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約44,000円 |

| 400万円 | 約60,000円 |

| 500万円 | 約80,000円 |

| 600万円 | 約96,000円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約70,000円 |

| 400万円 | 約90,000円 |

| 500万円 | 約110,000円 |

| 600万円 | 約133,300円 |

| 支払い義務者年収 | 養育費(月) |

| 300万円 | 約50,000円 |

| 400万円 | 約70,000円 |

| 500万円 | 約90,000円 |

| 600万円 | 約110,000円 |

養育費算定表に関する補足事項をここからはお伝えします。

実際に算定表を利用して算出しようとした時「このケースではどうすればいいの?」と疑問についての対処法などを取り上げます。

算出するにあたり、よくある疑問は児童手当と児童扶養手当を権利者の年収に含めるか否かについてだと思います。

まずは児童手当ですが、この公的給付の目的は次代の社会を担う児童の健やかな成長の為のものです。

ですので、児童扶養手当が支給されたことで、養育費が減るのであれば目的の趣旨から外れるので、年収には含まれません。

児童扶養手当も年収には含めません。

なぜなら児童扶養手当の支給金額は、養育費支払い義務者からの払われる養育費も踏まえて決まる仕組みとなっているからです。

よって児童扶養手当の支給による養育費の額の変更は、論理的におかしい為年収には含まれません。

親の未成熟な子供に対する扶養義務は、いわば一椀の飯も分かち合うという生活保持義務とされています。

よって、養育費の支払い義務者が住宅ローンなどの負債を抱えている事は、直ちに養育費を減額できる事情では基本的にありません。

原則通り、ローンは考慮せずに相手の支払い義務者の年収を基にして算出します。

一般的に養育費は子供を監護養育する為の費用と解釈されており、日々の生活費や教育費もこのなかに含まれています。

よって養育費算定表から算出される金額の中には、公立小・中学校に掛かる等も考慮されています。

しかし多額の学費が掛かる私立学校に通う場合までは、想定されていません。

支払い義務者に追加の負担を請求できるかは、私立学校へ行かせることの合理性や当事者の経済状況、学歴等の諸般の事情を総合的考慮して判断されることになります。

養育費算定表は子の大学進学までは想定して作成されていません。

ですので裁判になっても特別な事情が無い限り、20歳を過ぎて大学卒業までの養育費等を払うことを、支払い義務者に求められることはありません。

つまり、大学に関する費用及び大学卒業までの教育費の支払いについては、両親が分担協議をした上で双方の了解が必須となります。

お伝えした通り、養育費算定表に必要なデータは父・母の収入、子供の年齢、人数だけで、これ以外の情報は考慮されません。

病気で働けない、子供を私立の学校に行かせたいなど、各家庭の事情はさまざまです。

そのような事情により、養育費の妥当な金額は変わってきます。

正直この表で算出される金額では、子供の健やかな成長及び満足な教育を受けさすには、かなり少ないと感じずにはいられません。

ですので養育費算定表は、調停以降になれば重要になりますが、夫婦間の協議の段階では、あまりこの表にこだわる必要はないです。

あくまで、一つの判断材料として参考にされるのがいいかと思います。

家庭裁判所が養育費を判断する際、算定表から算出される額を重要視します。

現在、離婚件数が急増し、調停委員はかなりの数の離婚案件を抱えています。

ですので、個別のケース毎に時間をかけ、踏み込んで解決するには難しいのが現実です。

そういった背景もあり、簡易迅速に算定できる「養育費算定表」が主に使われています。

算定表を参考にしながら養育費について取り決めても、実際に支払ってもらわないと意味がありませんよね。

離婚後、養育費が継続的に支払われている世帯は10世帯の内2世帯程度です。

つまり養育費の約束を取り決めたが、実際に養育費を継続的に受取れている家庭は少数だということを意味します。

養育費不払いを阻止する最善の予防策は、養育費等についての取決め事項を「離婚公正証書」に残すことです。

そうすれば養育費の支払いが滞った場合、相手の財産を差し押さえ、そこから未払い分を回収することが可能となります。

なお離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

今回は主に養育費算定表の見方、実際に算出される金額の例、算定表を利用するにあたり知っておくべきこと等をお伝えしました。

夫婦間の協議の段階では、養育費算定表から算出される額にあまり囚われる必要はありません。

各家庭の事情をもとに取り決めることが大事です。

離婚調停以降の場では、この表から算出される額より下に判断されることは稀です。

よって算出額は最低額と考え、子供の健全な成長の為にも適切な養育費は幾らなのかを相手とよく話し合うことが必要です。

それでは最後までご覧頂きありがとうございました。

まいみらいがお伝えしました。

------------------------------------------

私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。

離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。

私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。

そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。

あなたは弁護士を通して、離婚や養育費、慰謝料請求を考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?

このような希望を満たしてくれる弁護士等を「無料」で探してもらえる案内所があります。

理想かつ離婚に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンからご覧ください。↓

スポンサーリンク

旦那の浮気を許すことを考え中なら失敗しない為に知っておくべき事

夫の浮気から夫婦再構築させる為に押さえるべき4つのポイント

旦那が嫌いで離婚したい!それを成功させる為の全手順をお教えします

妻からの離婚請求を回避し、夫婦関係を修復させる為の確かな方法

未払い養育費を請求して全額回収!元夫の逃げ得を防ぐ手段を解説

養育費を継続的かつ確実に払わせる方法を徹底解説!

離婚のメリットとデメリットを徹底解説!間違いのない決断を導く

離婚の適切なタイミングをCHECK!【失敗しない為の6つのポイント】

離婚の迷いをスッキリ解決!正しい決断をする為に押さえるべき掟

離婚を後悔しない!その為の適切な手順を詳しくお教えします